何のために勉強するの?#2~勉強で得られる3つの力~

今回のテーマは「なぜ勉強は人生を豊かにするのか~勉強を通して身に付く力~」です。

結論から言うと、

勉強には間違いなくあなたの人生を豊かにする力があります。

「勉強ほど自分の人生を豊かにしてくれるものはない」と言っても過言ではありません。

「いやいやそれはさすがに言い過ぎでしょ」

「勉強したことってテストとか受験とかでは使うけど将来使わないじゃん」

という考えももちろんありますが、そういう人はもしかしたら勉強がもたらす価値の一部しか見ていないのかもしれません。

私自身も以前はその一人でした。

「数学のこんな公式覚えたって将来絶対使わないでしょw」

「日常生活で台形の面積求める場面とかないしw」

「化学反応式?普段酸化銅とか出てこないからw」

という具合に。

当時の自分にビンタしてやりたいです(笑)

でもある意味これは真実で、将来学校や塾等の教育機関で働くことがない限り勉強で得た「知識」をそのまま使うことはほぼありません。

その証拠に、家で両親が「二次関数」について話してる場面など一度も見たことがないですよね。

でもだからといって

「じゃあなんだ。やっぱり勉強ってやっても無駄なのか」

というとそれは違うと思うのです。

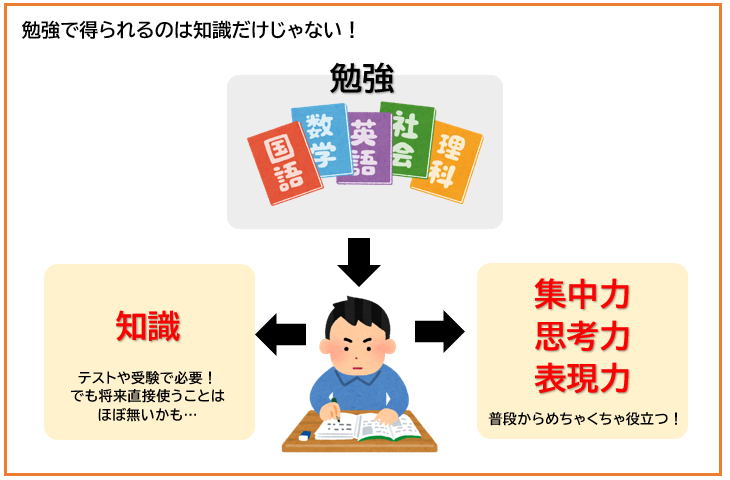

なぜなら、勉強で得られるのは「知識」だけではないからです。

実はあなたは勉強という行為を通して次の3つの力を身に付けているのです。

それが

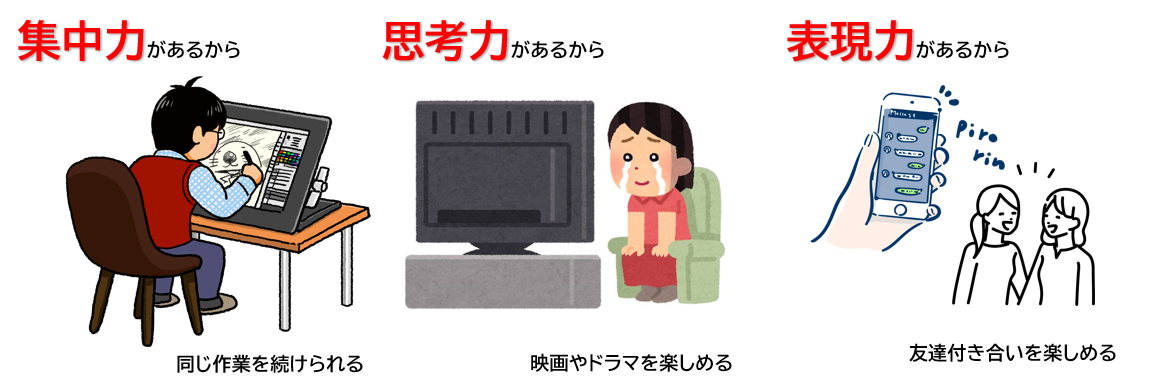

・集中力

・思考力

・表現力

です。

目次

勉強を通して身に付く「人生を豊かにする3要素」

あなたはなぜ1時間椅子に座って同じ作業を続けることができるのでしょうか?

あなたはなぜ映画やドラマを見て感情移入したりワクワクしたりすることができるのでしょうか?

あなたはなぜ自分の伝えたいことを漢字・ひらがな・カタカナ・絵文字・スタンプ…を駆使して相手に伝えられるのでしょうか?

それは、これまで勉強を通して集中力・思考力・表現力を身に付けてきたからです。

数学の計算問題、英語の穴埋め、ワークの問題…その1問1問を解くことで、あなたはこれら3つの力を知らず知らずのうちに伸ばしているのです。

同じことを小学1年生の子がやれと言われても難しいでしょう。なぜならまだ勉強時間と量が不十分だからです。

では集中力・思考力・表現力とはどんな力なのか、一つずつ見ていきましょう。

勉強を通して身に付く力①「集中力」

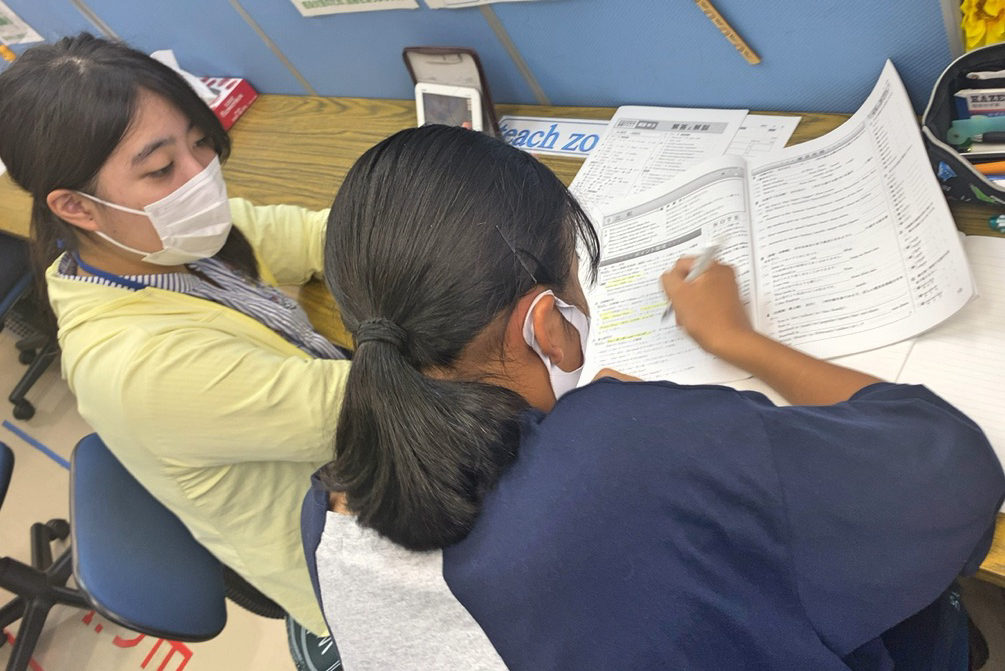

「自分にはこんな集中力があったんだ」と実感できる授業を実施しています

集中力とは一つのことにエネルギーを注ぎ粘り強く続ける力のことです。

やり始めたら調子が出てきて日が暮れるまで一つのことに没頭していた…これが集中力の正体です。

|

集中力が十分身に付いていないと… ・やるべきことが終えられずパンクしてしまう ・期日を過ぎて周りに迷惑をかけてしまう |

勉強を通して身に付く力②「思考力」

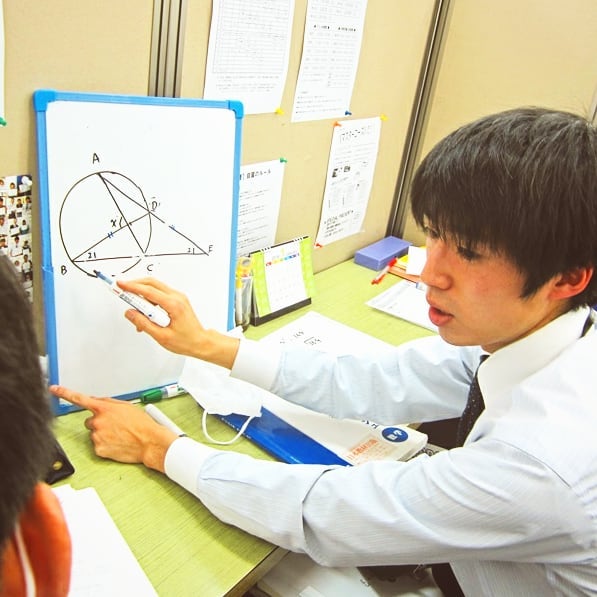

一方通行の授業ではなく生徒への質問を多用して思考力を刺激しています

思考力とは自ら考える力・相手の気持ちを想像する力のことです。

志望校選び、就職先、住む場所、収支のバランス…大人になるにつれて自分の意思で考え決定する場面は増えていきます。そんな時ものをいうのが思考力です。

|

思考力が十分身に付いていないと… ・自ら考えることができず周りの人に「私は次何をすればいいですか?」といちいち聞かないと動けない ・指示待ち人間になってしまい自分の人生を歩めない |

勉強を通して身に付く力③「表現力」

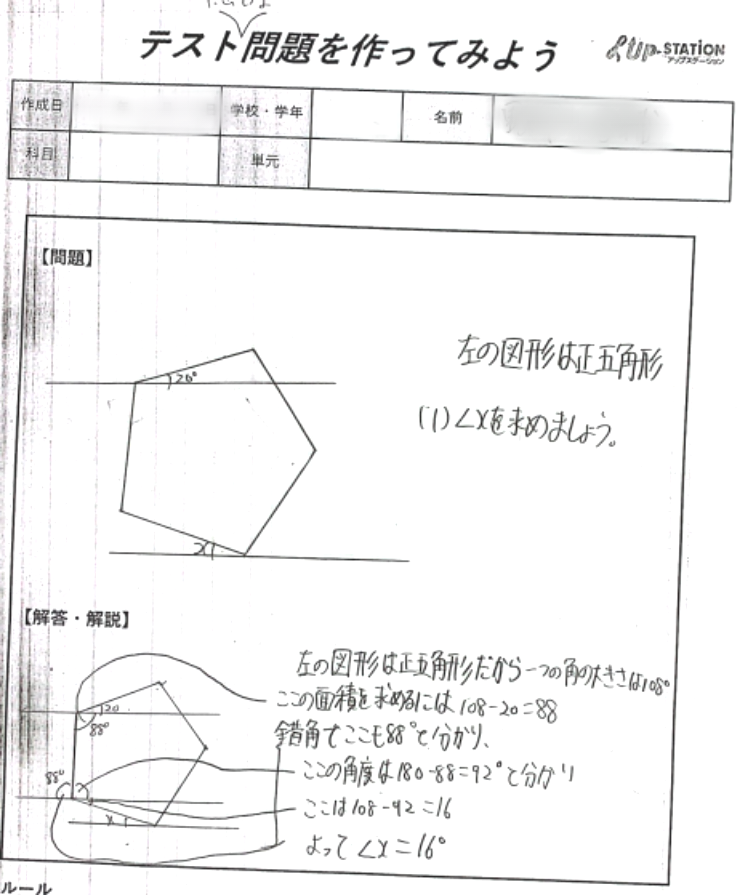

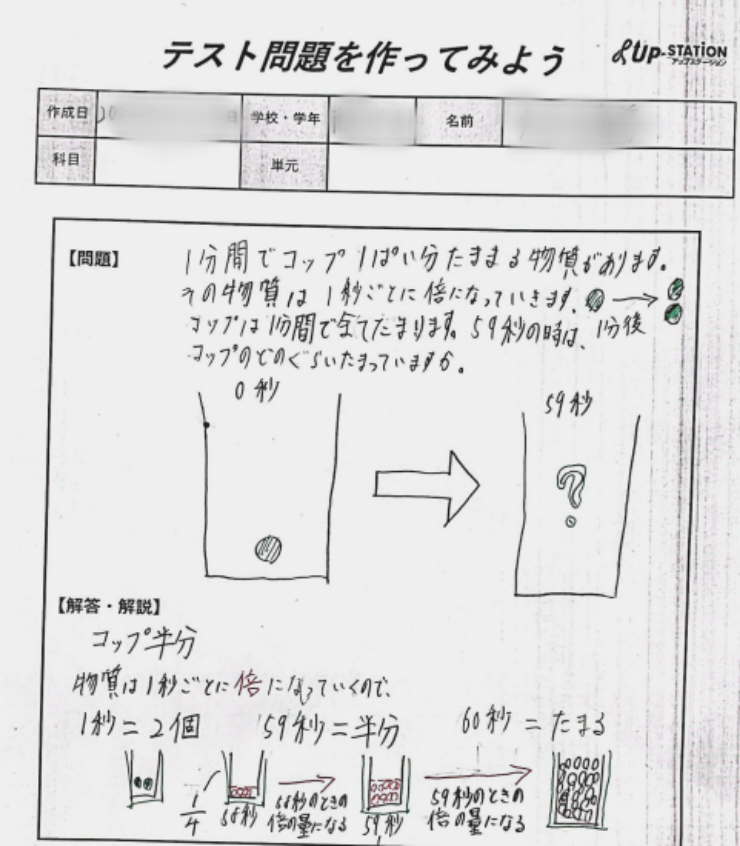

生徒による「自作問題」

問題を作ることで表現力が高まるだけでなく「出題者の意図」を読み取れるようになります

表現力とは自分の気持ちや考えを相手に正確に伝える力です。

近年は入試問題や学校のテストでも「なぜそうなったのか、あなたの考えを述べなさい」のような表現力を問う記述問題を多く見るようになりました。

|

表現力が十分身に付いていないと… ・上から目線の言い方になり相手に誤解を与えてしまう ・言いたいことがまとまらず「で、結局何が言いたいの?」で終わってしまう |

日常生活でも大いに役立つ「3要素」

これら3つの力は日常生活・プライベートの場面でも大いに役立ってくれます。

集中力がなければ料理の途中で指を切ったり火傷を負ってしまうかもしれません。

思考力がなければ何時何分にどの新幹線に乗れば良いか分からず旅行を楽しめないかもしれません。

表現力がなければ友達とのコミュニケーションがうまく取れず人間関係がギクシャクしてしまいます。

これらはまさに「人生を豊かにする3要素」とも言えるでしょう。

いきおい、しっかり身に付けておかなければ「社会で必要とされる人」となるのは難しそうです。

もしあなたが会社の面接官だったら「集中力・思考力・表現力」が十分身に付いている人とそうでない人、どちらを採用したいか、またどちらに仕事を任せたいか…は比べるまでもありません。

ではどうやって身に付ければいいのかというと…

ハイ、もうお分かりですね。そうです。それが「勉強」なのです。

例えば

「テストまでにワークを3周やって出題傾向を掴もう」

「今から50分間はスマホを見ないで宿題を終わらせよう」

こうすることで集中力が身に付きます。

例えば

「英語の長文読解を登場人物になったつもりで読んでみよう」

「時代背景や当時の情景を思い浮かべながら歴史の問題を解いてみよう」

こうすることで思考力が身に付きます。

例えば

「国語の作文問題、英語の英作文、理科社会の記述問題に挑戦してみよう」

「自分が出題者だったらここを問題にするな…という視点で問題を作ってみよう」

こうすることで表現力が身に付きます。

「勉強を通して得られるのは知識だけじゃない」…これを知った上でやるのと知らずにやるのとでは一体どちらの方が効果が高いかを考えてみてください。

同じ時間、同じ教材、同じやり方でやったとしても「どんな意味があるのか」をきちんと理解しているかどうかで効果や効率が大きく変わるのです。

ブロッコリーを食べても手足は緑色にならない

勉強も食べ物と同様、無意識のうちに普段の生活で役立っているのです

私たちはブロッコリーを100個食べたところで手足が緑色になることはありません。

食べたものは胃の中で消化され、鉄分やミネラルといった栄養素に姿形を変えて体を動かすエネルギーとして使われます。

同様に、勉強で得た知識をそのまま普段の生活で使うことはほぼありません。

しかし集中力・思考力・表現力という3要素に姿形を変えて毎日の人生の中でちゃんと役に立っているのです。

そう考えると、実は勉強ってとても素晴らしいものなんじゃないか!?ということに気付けると思います。

だって「人生を豊かにする3要素」を同時に伸ばせるのですから。こんな便利な道具、私は他に知りません。

だからこそ勉強をただの「知識を得るための手段」「テストや受験を乗り越えるための道具」として使い捨ててしまうのはとてももったいないと思うのです。

今回のブログを通して勉強という行為に対する新たな視点を持ってもらえたら嬉しく思います。

次回予告「勉強という道具の正しい使い方・間違った使い方」

さて、これまで「勉強は素晴らしい道具である」という論点で話を進めてきました。

しかし「道具」である以上、間違った使い方をすると相手を傷つけてしまったり自分自身を苦しめてしまうことにもなりかねません。

例えば「電気」という道具は今では欠かせない必需品ですが、正しく使わなければ火災の原因にもなります。

「ナイフ」という道具も正しく使えばとても役立ちますが、間違った使い方をすれば命を奪うことさえあります。

では、勉強という道具の正しい使い方・間違った使い方とは一体どのようなものなのでしょうか。

次回のブログで詳しくお伝えしていきます!

|

~今回のまとめ~ ・勉強を通して身に付くのは「知識」だけではない ・勉強を通して「人生を豊かにする3要素」=「集中力・思考力・表現力」を知らず知らずのうちに身に付けている ・勉強はこれら3つの力を同時に伸ばせる素晴らしい道具である |