高校入試説明会を開催しました!

久しぶりの対面イベントです!

目次

2022年度高校入試説明会を開催しました!

3月19日(土)アップステーション各校で生徒・保護者様を対象にした「2022年度高校入試説明会~学校では教わらない内申の大切さ~」が開かれました!

来校時の検温、消毒、換気、マスクの着用等の感染予防策を施した上で塾長自らが熱弁をふるいました。

当日は…

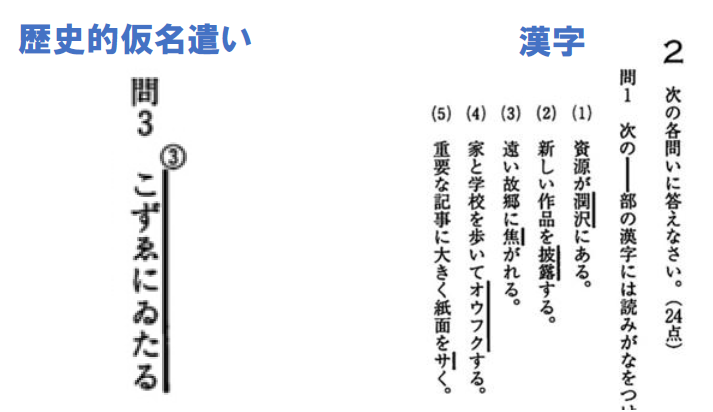

1.出題傾向最新版

2.内申の仕組み

3.高校受験は通過点

という3つのテーマに沿ってお届けしていきました。内容はいずれも公立高校入試に絞ったものとなっています。

久しぶりの対面イベントということもあり、当日に向け各校では入念な準備が進められました。

当日の資料一式…準備万端です!

今回のブログではこの説明会がどんな内容だったのか・どんな反応が返ってきたのかを、当日の資料を交えながらご紹介していきたいと思います!

1.出題傾向最新版

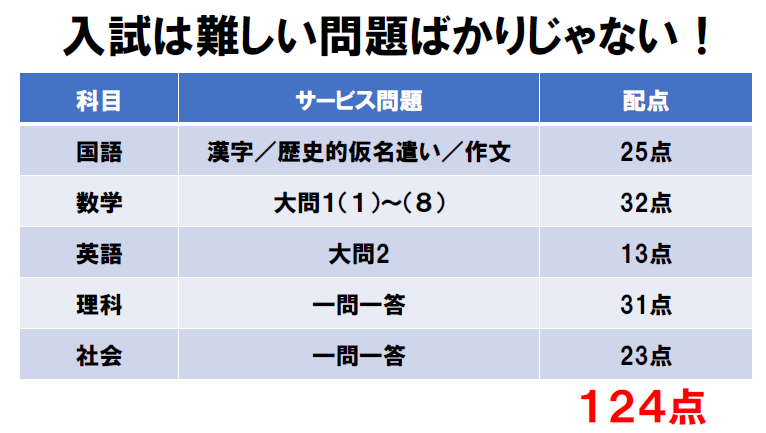

難しい問題ばかりじゃない!

入試問題=難しい問題

これが一般的なイメージかと思いますが、実際は

入試問題=難しい問題ばかりじゃない

という側面も持ち合わせているのが事実です。

だからといって手を抜いて良いという訳ではありませんが、

確実に点数が稼げる「サービス問題」もかなり多く含まれていることを知ってもらい希望を持ってもらいました。

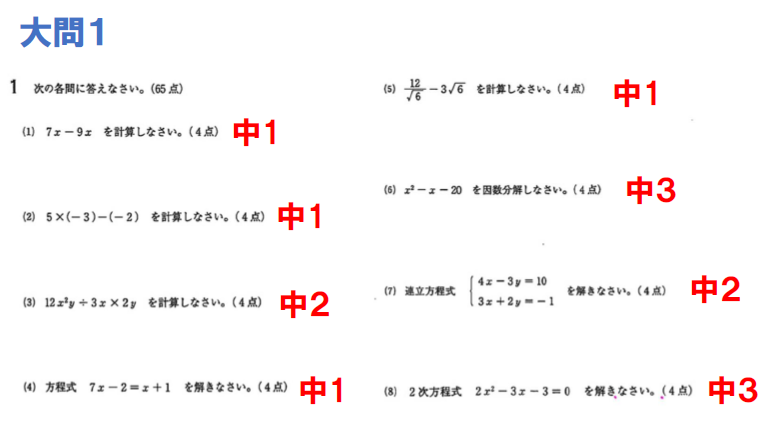

「かなり多く」とはどれくらいかというと…

ズバリ124点分です!

入試=難しくてできない!という先入観を解くことが第一歩です

↑毎年このような比較的点数が取りやすい「サービス問題」が120~130点分ほど出題されています。

これに関連して忘れてはいけないのが、入試問題の7割は1・2年生の内容から出題されているという点です。

ですから「受験勉強」といっても何か特別な対策をするということではなく「1・2年の復習をすること」=受験勉強になるのです。

尚、北辰テストも公立入試を基に作成されているためこの傾向がピタリと当てはまります。

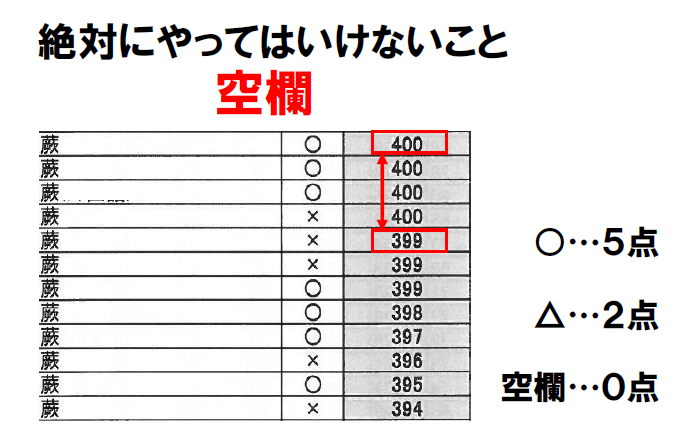

空欄は絶対に作らない!

この章でもう1つ強調した点は、空欄は絶対に作らない!ということです。

入試は正解・不正解だけでなく部分点、つまり「△」が存在します。

空欄だと100%「×」になりますが何かしら埋めればもしかしたら「△」がもらえるかもしれません。

特に記述問題ではキーワードや用語が含まれていれば1点・2点が付く可能性があります。

(この辺りの裁量は各高校に委ねられているため公表はされていません)

例えば数学の証明問題であれば

「△ABCと△DEFにおいて」

だけでも書けたら1点ゲットできるかもしれないのです。

「たった1点取ったところで何も変わらないでしょ」

と思われるかもしれませんが、その1点が合否を分けるのが高校入試の現実です。

これは100点満点中の1点ではありません。

500点満点中の1点です。

もしそれで涙を呑むことになってしまったら…

教え子たちのそんな姿は絶対に見たくありません。

だからこそ私たちは口酸っぱく耳タコレベルで

「空欄は作らないでね!」

「ケアレスミスは大丈夫!?」

と伝えているのです。はい。当日も漏れなく伝えました(笑)

2.内申の仕組み

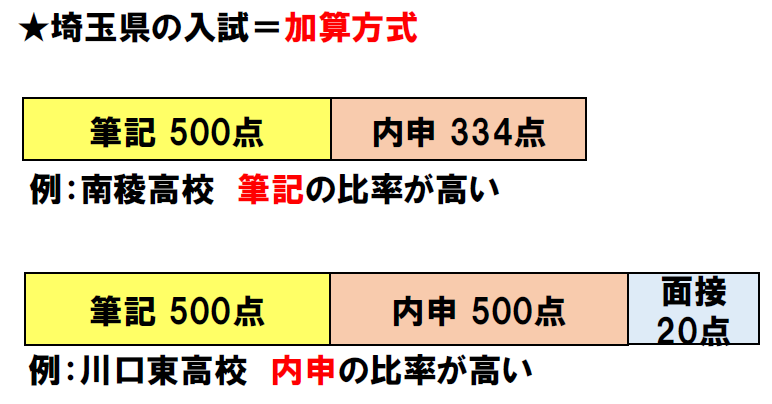

埼玉県の入試は「加算方式」

この章が説明会のメインテーマです。

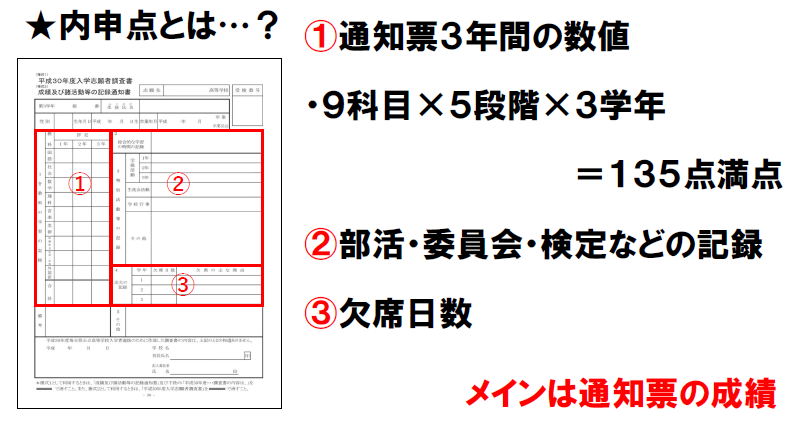

内申点(通知票の成績)がどうやって付けられているのか

それを上げるにはどうすれば良いのか

その仕組みについて余すところなくお伝えしていきました。

まず、埼玉県の公立高校入試では当日の筆記テスト(5教科500点満点)に内申点が加算され、その合計点で合否が決まります。

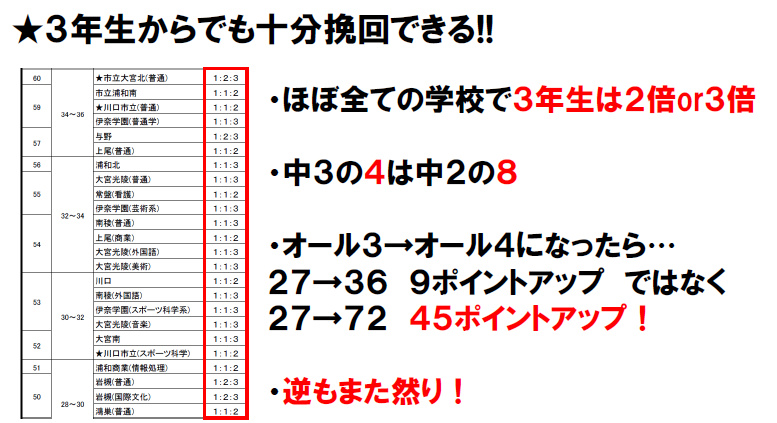

ここで注目すべきは「3年間全ての内申が見られる」という点です。

…という話をすると

「1・2年の成績良くないんだよな…」

「もっとちゃんと勉強しとけばよかった…」

とうなだれてしまう方もいるかもしれませんが安心してください!

内申は3年生からでも十分挽回できます!

なぜならほぼ全ての学校では3年生の内申が2倍または3倍で評価されるからです!

言い方を変えれば3年生で油断すると一気に抜かれてしまうということにもなりますが、まだまだ希望を捨ててはいけません!

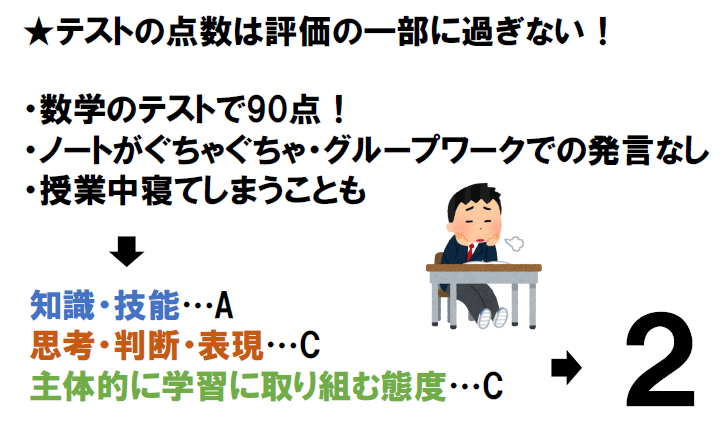

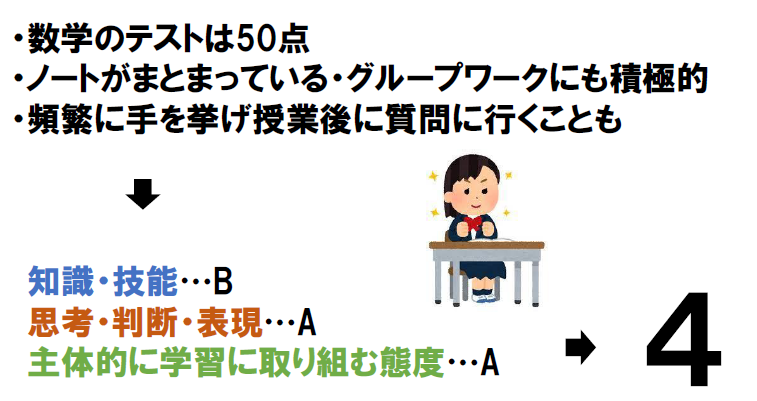

テストの点数は評価の一部に過ぎない!

ではどうすれば通知票の成績を上げることができるのでしょうか。

ここでパッと思いつくのが「テストの点数を上げる」です。

もちろんテストの点数は通知票の成績に影響を及ぼしますが、それが全てではないということも忘れてはなりません。

↑この例のように、テストで90点を取ったとしても授業態度が悪く提出物も出していない…となれば「2」が付いてしまうことも十分あり得るのです。

というのも、通知票の成績は

◆知識・技能

◆思考・判断・表現

◆主体的に学習に取り組む態度

の3つから評価されているからです。これを「観点別評価」といいます。

3項目それぞれがA・B・Cで評価され、その組み合わせによって1~5の5段階評価が決まります。

ちなみに「観点別評価」は2020年度以前は4項目でしたが、2021年度からは上記の3項目に変わりました。

このうち「テストの点数」は「知識・技能」にあたります。ここが「A」だったとしても他の2項目が「C」だった場合「ACC」という組み合わせになり「2」が付いてしまうのです。

「4」や「5」を取るためには「ABB」や「AAB」という組み合わせにする必要があります(順不同)

つまり、テストの点数は評価の一部に過ぎず、授業態度や提出物等を含め全体的に向上させなければ通知票の成績は上がらないということが言えるのです。

通知票はパッと見ただけで

「あー、3だったか」

「やった!4ついた!」

「やべ、2になっちゃった…」

と一喜一憂してしまう子が少なくありません(かくいう筆者もその一人でした…)

是非、そこに書かれている「観点別評価」に目を向けてください。

ここを見れば「どこに気を付ければ良いのか」が一目で分かります。もし「C」の項目があればそこを意識することが内申アップの第一歩となるのです。

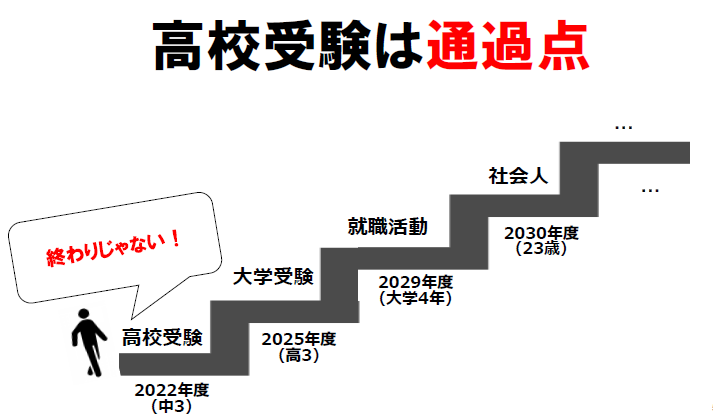

3.高校受験は通過点

高校受験で勉強は終わりじゃない!

この章でお伝えしたのは、高校受験を軽視する意図は全くありませんが、長い人生においてはあくまでも通過点であるということです。

確かに生徒たちの人生にとって高校受験は大きな大きな山場であることに変わりありません。しかしそれが人生の全てではないのもまた事実です。

「どの高校に行くか」ももちろん大事ですが、本当に大事なのはそこでどんな3年間を過ごすかです。

後者の方がその後の人生に遥かに大きな影響を及ぼすことを私たち大人はよく知っています。

中学生たちに今伝えても先のこと過ぎていまいちピンと来ないかもしれませんが、日が経つにつれて頭の中は目先の受験のことでいっぱいになってしまいます。するとつい近視眼的になり

「高校に受かりさえすればいいや!」

「受験が終われば勉強から解放される!」

という思考に偏ってしまうものです。

だからこそまだ時間的に余裕のある今のうちから、いや、今だからこそ、高校に受かった後の領域にまで視野を広げてもらいたいのです。

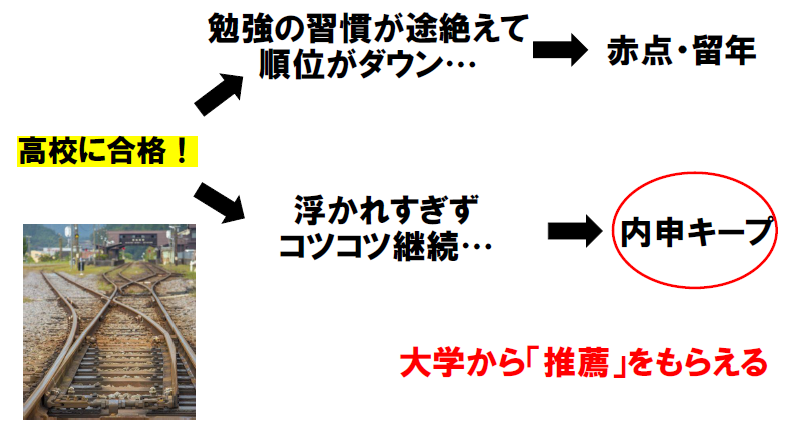

せっかく苦労して掴んだ合格…せっかく進学した志望校…

そこで勉強についていけず下位の順位をウロウロ…

そんな姿は絶対に見たくありません。

そんな状況に陥るために受験生たちは受験勉強を頑張るのではありません。

そうではなく、高校に行ってからもコツコツと勉強を続け、内申をキープし、希望の大学に進学すること。そのための土台作り・体力作りこそが高校受験の本質であると私たちは考えます。

アップステーションに通う現役の高校生からの生の声も紹介しながら、高校受験は通過点であること・視野を広げることの大切さを伝えていきました。

最後にお伝えしたのは、今を生きる子供たちには「感謝の気持ちを忘れないでほしい」ということです。

受験生という立場になると、ややもすると「高校に行くのは当たり前」「塾に通うのなんか当然」という考えになりがちです。

しかしこれらは本当に当たり前のことなのでしょうか。

実はとても有り難いことではないでしょうか。

世の中には高校に行きたくても行けない子・働かなければならない子・塾に行きたくても家庭の事情で行けない子がたくさんいます。

加えて、通学や通塾には学費や授業料といった大きな金額が発生します。当然中学生たちには今はまだお金を稼ぐ能力がありませんので、保護者の方にお金を出してもらわなければなりません。

この事実に感謝できずに一体何に感謝できるというのでしょうか。

高校受験を通して当たり前への有り難さを実感すること。

これもまた受験勉強を通して得られる「知識」ではないかと私たちは考えます。

…こうして、約80分に及ぶ説明会は終了しました。

今回の説明会を通して当日参加されたご家庭から一体どんな反応が返ってきたか…次回のブログでご紹介していますので是非ご覧になってください!

尚、今回の説明会の資料は以下のリンクから閲覧できます。是非今後の受験勉強に役立ててください!